ついにここまで来てしまったか。

まず、元記事はこちら。

https://mainichi.jp/articles/20250725/k00/00m/040/399000c

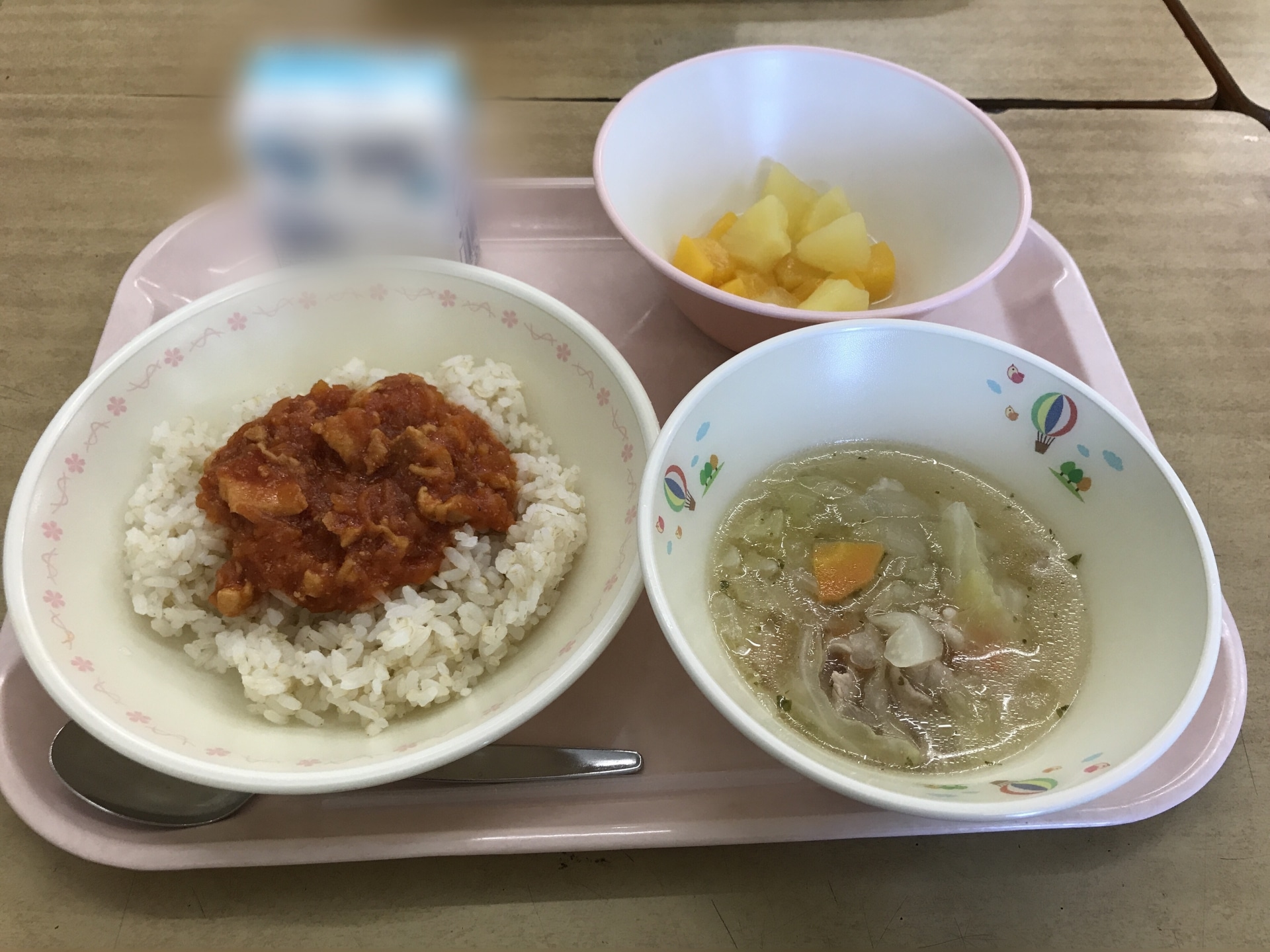

概要としては、始業前の小学校で、週に2回、児童に朝食を無償提供することになったとのこと。場所は大阪府泉佐野市。今後13校に取り組みを広げる予定、とのことだが、果たして‥

以下では記事を引用しながら、コメントを付していきたい。

担当者は「朝食を習慣化してもらうことで、健康で充実した学校生活をサポートできている」

それはそうだろう。

朝食を摂っているかどうかは、特に成長期の子どもにとっては重要な問題。実際、成績にも影響するというデータもあったのではないかと思います。

さくっとAIに聞いてまとめたところでは以下のようなものも。

主な研究結果

1. 英国科学レビュー(Adolphus et al., 1950~2013年の36研究)

- 集中的なレビューで、36件中、22件の研究で「朝食習慣」が学校の成績や標準化テストのスコアと正の関連を示したと報告されています。PMC

2. 韓国の15研究レビュー(2018年まで)

- 定期的な朝食習慣がある学生は、ない学生よりも「約2倍」学業成績が高い傾向があることが示されています。ただし、研究の多くが横断研究にとどまり、因果推論には限界があります。wayo.repo.nii.ac.jp+7J-STAGE+7女子栄養大学+7

3. CDCの米国調査(2023年・高校生対象)

- 朝食をまったく摂らない生徒ほど「AやBの成績」が少ない傾向があり、気分の落ち込みや学校への結びつきの低さとも関連しています。CDC

4. 学校給食プログラム(SBP/School Breakfast Program)の成果

- 一部の研究では、SBPに参加することで数学スコアの向上や遅刻・欠席の減少が報告されています。ただしプログラム固有の効果と、参加者の背景との区別が難しい場合もあります。TIME

5. 南オーストラリアの実地調査(約29,000人対象)

- 朝食を「まったく食べない」子どもは、数学の標準テストで成績が「悪い」確率が約2倍、読解でも1.6倍高かったという結果が示されています。e-jnh.org+10アデレードナウ+10ISFJ日本政策学生会議+10

6. 日本・愛媛県西予市での調査(小林仁美 2021年)

- 朝食を毎日摂る児童は、日本語テストの平均正答率が71.6点、朝食を欠く児童は65.9点と統計的に有意な差がありました(p < 0.05)。また、欠食する児童の方がネガティブな感情を抱きやすい傾向も見られています。J-STAGE

7. 日本での他の調査(岡山市/中学生648人)

- ほぼ毎日朝食を食べる中学生は、そうでないグループに比べて通信簿の合計点が高い傾向が確認されています。農林水産省+1奈良市+1

問題は、これはあくまでも家庭の役割なのではないかということ。

今まで以上に「それは学校の仕事ではない」感が否めません。

6年生の男子児童は「友達と一緒に食べるので楽しい」

それもいい側面はあるでしょう。

ただ、朝の家庭の動きというのを知らないまま大人になることにならないか。朝食時の家庭内での会話で助けられることもあるのではないか。今まで以上に家族の時間が減ってしまうのではないか。様々な懸念を感じずにはいられません。

朝はみんな忙しい、それはいいのですが、お手伝いなどで広がる視野もあるはず。家庭内での気配りや気遣い、限られた時間の中で優先順位をつけるなど。

5年生の女子児童は「エネルギーがわいてくる。自宅で朝ごはんを食べると2時間目の授業が終わる時におなかがへるけれど、朝食堂を利用した比は3時間目まで我慢できる」

今度は朝ごはんを食べている生徒の発言内容での比較。

家ではあまり食べさせてもらえていない、ということでしょうか。むしろ、家庭の状況、日本人の平均家庭の所得や実質賃金などの政治的な要因まで気になってしまいます。こうなるのは何が原因なのでしょうか。

今年度一般会計予算に事業費9703万円を計上

朝ごはんの提供そのものは無料とのこと。

ただし、その原資はどこから出ているのかと問われれば、それはやはり税金なわけです。

そうなってしまうと、「利用しない方が損」というように考える家庭も出てきてしまうような気がします。

高校無償化と引き換えに、予算に賛成した政党があったかと思いますが、あの当時も議論になりました。無償化は本当は無償化ではなく、税金化なのだと。結局は自分たち納税者側に上乗せされてしまうので見えなくなっただけなのだと。

Yahoo!ニュースのエキスパートのコメント

なかのかおり氏-ジャーナリスト、早稲田大参加のデザイン研究所招聘研究員

朝の居場所作りや、大学の100円朝食の試みが広がっています。朝ごはんが学校で食べられるのは素晴らしいですね。 一方で、学校の先生たちの働き方改革が進められる中、早朝から対応する先生や、調理員の方々は、大丈夫なのかと思ってしまいます。 働きたいシニアや若者など人材をうまく活用して、地域のコンビニやフードバンクとの連携、地域の高齢者との交流、夏休みの給食などを検討して、Win Winになってほしいです。

こちら、学校の先生たちの働き方改革が進められる中、など、運営側についても配慮してくれているようです。

参考になったという評価は3565件(記事執筆時点)。

末冨芳(すえとみかおり)氏-日本大学教授・こども家庭庁こども家庭審議会部会委員

英国では当たり前の学校でのブレックファーストクラブ、日本でも広がると良いなと思います。 日本政府は朝食欠食児童生徒ほどテストスコアが低いことを長年把握しており、エビデンスとして確立されていますが、問題を放置してきました。 朝早くから出勤しなくてはならない共働き世帯の増加、深夜早朝も働かないと暮らせないひとり親世帯の貧困、朝食も買えない困窮世帯増加やネグレクトなどの問題を無視し、早寝早起き朝ごはん運動で家庭の責任を強調するばかり。 校長先生がこっそり自腹でおにぎり食堂を開く学校もあるほど状況は深刻です。 EBPMが徹底される英国では低所得層や虐待リスクのある家庭の子どもに対して政府予算で学校で無料朝食が提供されます。教員以外のスタッフが運営を担います。 泉佐野市のように子どもの希望で利用でき、栄養豊かな朝食を同じ学校の子どもたちで食べられる、そんな取り組みが広がって行くと良いですね。

根本的な問題は「 朝早くから出勤しなくてはならない共働き世帯の増加、深夜早朝も働かないと暮らせないひとり親世帯の貧困、朝食も買えない困窮世帯増加やネグレクトなどの問題」だと思いますが、そちらの改善はどうなっているのでしょうか。

目先の対策として、ひとまず無料朝食が用意されるのはいいことなのですが、どこかで根本解決に着手しないとジリ貧です。

参考になったという評価は2853件(記事執筆時点)。

親野智可等(おやのちから)氏-教育評論家

今までは「子育ては各家庭の親・保護者が責任を持つべき」という発想が支配的でしたが、格差の拡大などによりこれでは成り立たなくなっています。政治や経済がしっかりして、みんなが家庭で食べられるようになるまで待っていたら、満足に食べられないまま成長する子どもたちが大量に出てしまいます。ですから、泉佐野市のような取り組みは、ぜひ広がってほしいです。本来は国レベルでもっと積極的に行う必要がありますが、国は大きい分、何事においても小回りが利きません。泉佐野市に続く自治体や民間の取り組みが増えることを願っています。

やはり根本的な原因にも「政治や経済がしっかりして、みんなが家庭で食べられるようになるまで待っていたら、満足に食べられないまま成長する子どもたちが大量に出てしまいます。」という形で触れられています。

参考になったという評価は1868件(記事執筆時点)。

Yahoo!ニュースのコメント

トップコメント

取り組み自体は素晴らしいと思うが、親の責任を学校・自治体に負担させているような、、、。 子ども手当もあるのに何でも自治体などにお願いして済む話しではないと思う。ここは各家庭の親の努力が必要かと。朝から豪華なおかずを用意しなくても、パンやヨーグルトを買ってくる、ご飯を炊いてふりかけと海苔で食べさせる、目玉焼きを焼くなど、それだけでも十分な朝ごはんだと思う。これは子どもの身体の成長に必要な経費だと思う。 朝ごはんを食べさせられないご家庭で、例えばスマホが無いご家庭はほとんどないと思う。どこかで親が贅沢していて子供に我慢させている家庭もあると思う(全ての家庭とは言わないが)。

同じような考えの人がいて、トップで安心しました。

共感したは2.2万件(記事執筆時点)。

多様性AIがピックアップしたコメント

英国では当たり前の学校でのブレックファーストクラブ、日本でも広がると良いなと思います等、 良い事、良い流れのような記事だが 本来は自宅で食べる事があたりまえ。 こういう状況の子どもたちを増やしてはいけないんです。 その、あたり前が出きない状況状態が増えてきている日本の現状を変えなければ、 対処療法ではなく根本を変えなければ良くはならないと思います。 その根本を変えるのは政治であり その代表者を選ぶのが我々国民です。 国民が本気で政治に参加することが 全ての解決策だと思います。

昨今のYahoo!コメントは、多様性AIが導入され、大きな流れの反対の意見のものも表示される機会が増えました。一方で、そんな中でもピックアップされるのがこのようなコメント。

やはり、家庭とはなんなのか、朝ごはんは自宅で食べることが当たり前、というものがピックアップされています。一見いい流れのような記事というところで、ある意味では世論誘導という見方に言及しているのもいいな、と思いました。

旧Twitter(現X)での反応

おわりに

今や学校が朝ごはんを提供する時代になってしまいました。

泉佐野市の取り組みはある側面から見れば素晴らしい一方で、教育の場がここまで生活の基盤を担わなければならない(ならなくなった?)現状に、複雑な思いを抱きます。

家族で温かい朝ごはんを囲むことが難しい社会になってしまったことを、教員としてはただ嘆くばかりです。

かつて、初任の時にベテランの先生方が言っていたのは、「共働きが増えておかしくなり始めている」というもの。

これは男性の先生も女性の先生も言っていました。

別に女性の社会進出が悪いというつもりは毛頭ありませんが、社会の中での役割分担は、どうしても生物学上あるように思います。

昨今は平等というスローガンを元に身動きが取りやすくなった部分も感じる反面、根本的な部分が揺らぐようなものも出てきているように感じます(自称の性別を優先することにしても、不法滞在外国人問題にしても‥)。

ここで動き始めないと、将来、国が本当に滅んでしまいかねない、と危惧しています。

コメント